In questa tiepida notte dell'antivigilia natalizia, come celebrazione dell'uscita del BD-BOX italiano del "vero" Neon Genesis Evangelion (serie animata + film animati conclusivi di quella), che riproponendo il doppiaggio italiano da me medesimo realizzato negli anni 1997-2001 va a riesumare un lavoro della mia giovinezza a cui mi sento molto legato, ebbene per restare sempre in controtendenza ho deciso di pubblicare un articolo dedicato invece ai "nuovi" film dello stesso franchise (che parola orribile!), ovvero alla successiva "reincarnazione cinematografica" di Evangelion. Tuttavia, volendo parlare strettamente di quest'ultima, allora si sappia che questo sarà lo scritto di una persona che non ha effettivamente visto nessuno dei tre-più-uno film del ciclo della cossiddetta Rebuild. Non per specifica avversione, quanto per mera assenza di interesse. Com'è possibile, si dirà, se davvero non li ho visti? Oh, miei sparuti e impavidi lettori, per scoprirlo seguitate dunque nella lettura, prendendo il testo che segue per quel che è, ma... provate ad arrivare fino in fondo, per poi tornare quassù in cima a ripensarci: it's a loop paradox!

In compenso, tanto per liberarci da subito di una delle nevrosi collettive assai in voga in quest'epoca che sembra vivere di feticci narrativi, beh... se i film non li ho neppure mai visti, allora quello che segue sarà un articolo perfettamente spoiler-free, no? Per forza, no? Oppure invece no? A chi leggerà l'angusta sorpresa, e la futile sentenza. :-)

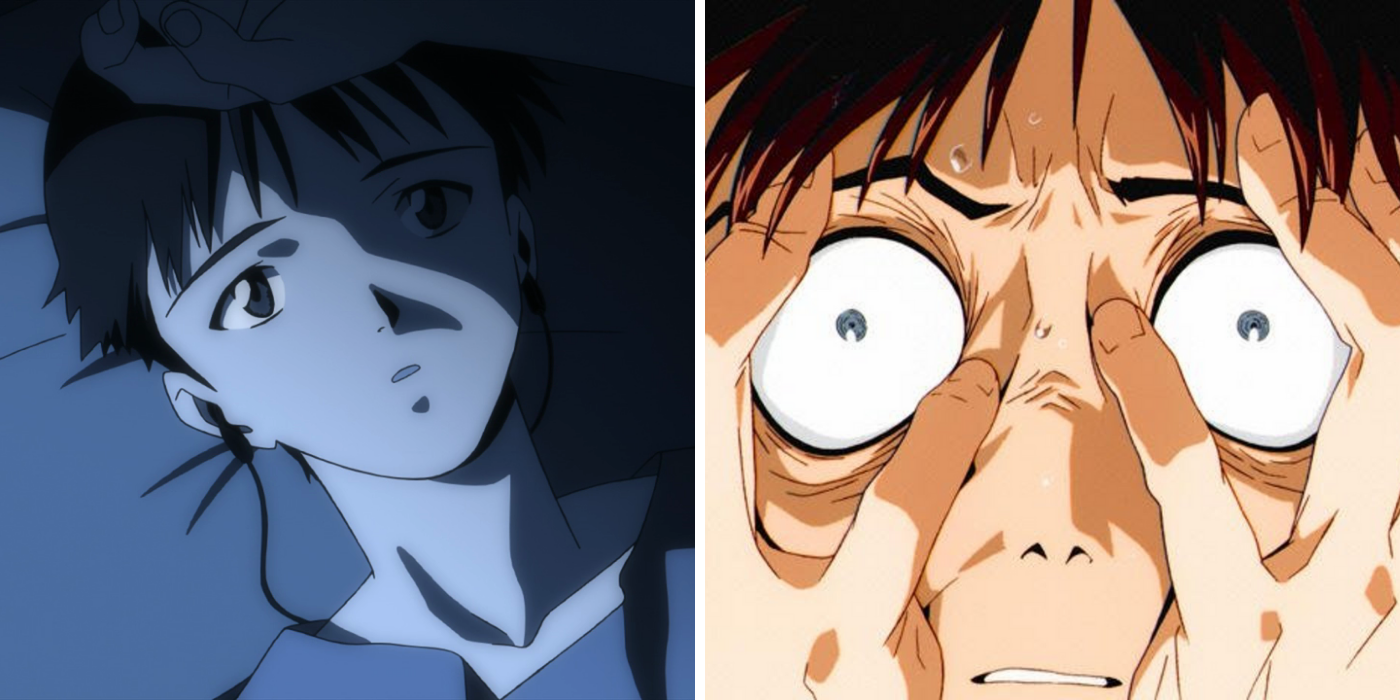

Ad ogni modo, l'originale Evangelion era la storia di un ragazzino traumatizzato dall'abbandono genitoriale e psicologicamente "guasto" che cercava di risolversi, ovvero di uscire da suo empasse di crescita, esattamente come Anne dei Timpani Verdi, che poi qui avrebbe avuto i capelli rossi, insomma Asuka dai Capelli Rossi. Tutto qui. Ovviamente (?) sappiamo (??) che in un'intervista del 1993 pubblicata su Animage (o era su Newtype? Uff, l'anno scorso avrei saputo dirlo con certezza, ma ora francamente non ho voglia di andare a rincontrollare) Anno listava proprio Akage no Anne nella sua "top ten anime", quelle classifiche personali che fanno tanto divertire i follower degli youtuber di oggidì. Italicati per forestieristica enfasi e schietto scherno, sì. Del resto, i più attenti ricorderanno (???) che l'anziano macchinista di colore del Nautilus dei mari delle meraviglie era e resta un omaggio al personaggio animato di Matthew Cuthbert ("sou sa naaa"). E di certo ormai tutti sapranno (????) che il motto della Nerv passa da Browning alla Montgomery a Takahata per poi arrivare solo così ad Anno. E qualcuno, ma solo qualcuno, avrà anche notato le spiccate affinità tra l'gli usi musicali in Omohide PoroPoro ed Evangelion, sino alla ginnastica radiofonica – proprio lo stesso identico brano, musica e voce. Quindi di nuovo: Evangelion è un'opera di spoglio. Tutti i "fan" occidentali se ne stanno a blaterare di "Devilman più Ideon diviso due uguale Evangelion" solo perché Sadamoto scrisse così nell'intervista acclusa alla (sola) versione deluxe dell'artbook intitolato Der Mond, e (praticamente solo) quella è stata tradotta (in inglese), e sono pure d'accordo che qualcosa significhi, perché mai nulla vorrei negare a Sadamoto del suo grande apporto creativo all'opera originale e primigenia, eppure Anno aveva dichiarato cose molto più esplicite già molto prima. Cose per lo più sconosciute ai sapientini nostrani semplicemente perché riportate su fonti giapponesi coeve all'opera che nessuno ha mai davvero recuperato. E Anno diceva chiaramente che dopo avere letto il finale del manga di Nausicaä "voleva solo rifare quello in animazione". Sic et simpliciter. E l'ha fatto, infatti (sì, le allitterazioni sono tutte volute, ma spontanee!): Rei e Shinji nel mare di LCL sono palesemente Nausicaä e Selm nel meta-mondo, o piano astrale-spirituale, all'interno del bozzolo di siero di Ohm. Mi pare ci fossero persino delle battute identiche, riprese pari-pari, come è del resto proprio tipico di Anno. E del resto tutto il trauma infantile di Asuka è preso da Kshana bimba, Kshaska dai capelli rossi. Ancora: Evangelion è un'opera di spoglio, con le infinite "citazioni" a le cose degli Anderson (UFO e SPACE:1999), e poi tutte le cose che vengono dalla Sentinella di Clarke e dal suo "retelling" di James P. Hogan e beh... sappiamo anche di Mars di Yokoyama Mitsuteru, no? E se poi iniziassimo a parlare di Komatsu Sakyo arriveremmo fino alla fine della Rebuild (Voyager, Sayonara Jupiter, ecc). In realtà, tutte le narrazioni di Anno Hideaki sono il frutto della costruzione di un immaginifico personale di spoglio, che lo stesso autore ammetteva candidamente già nel 1997, per poi – lo ribadiamo – farlo ripetere a Nagisa Kaworu lo stesso anno.

Oh, viaggiatori, ripartiamo dunque da quel "nuovo inizio", ovvero: quando Anno cominciò la suddetta Rebuild, aveva inanellato una serie discretamente lunga di progettini giocattolo. Frattanto, problemi societari gli imponevano quasi di abbandonare la materna nave GAiNAX, e in più s'era sposato. Quindi, in questa nuova fase, il nuovo progetto originale della Rebuild fu un'impresa su cui il regista si imbarcò in modo che sarebbe onesto definire "più adulto": un po' come occasione commerciale (WEVANGELIWON, khara), un po' come tentativo di "riscrivere quella storia di crescita mai compita" ora che era davvero cresciuto almeno un po'. Ed è esattamente per questo che il primo film della gaia trilogia poi diventata tetra è quasi un ricalco infiocchettato del "primo nucleo narrativo" della serie originale, ovvero dei suoi primi sei episodi. È difatti cosa risaputa (perché dichiarata dal regista e non solo) che quei primi sei episodi di Evangelion erano proprio quelli, e solo quelli, che la GAiNAX aveva completato prima della prima messa in onda del tutto. Erano dunque tutto il "serbatoio" di animazione già prodotta prima dell'inizio della corsa (a ostacoli) per la messa in onda, e a tutti gli effetti erano stati creati con grande coesione scenica. A tutt'oggi appaiono e sono infatti quasi un nucleo narrativo definito. Tuttavia, la cosa più significativa è che alla fine di tale blocco di racconto, sempre per dichiarazione di Anno (ma soprattutto per schietta evidenza), il personaggio di Rei era esaurito. Rei, che nasceva come avatar della madre di Shinji, incarnato in una coetanea incappace di amaeruper il figlio, nel momento in cui sovrappone l'immagine di Edipo a suo padre, per poi sorridere "avendo per la prima volta capito" cosa fare "in momenti come quelli", è narrativamente risolta, finita, esaurita. Edipo ha strappato la moglie (reincarnata) al padre, l'apoteosi del complesso è compiuta (manca solo la raminga cecità, invero) e fine. Come già detto questo lo dice Anno in persona, che poi aggiunge di essersi infatti "del tutto dimenticato" di Rei per i due episodi successivi (settimo e ottavo), e di averla quindi iniziata a "reinventare" in seguito, con quei tipici avanti-e-indietro che saranno così presenti nella raffazzonata gestione della "trama" di Evangelion. Quindi non sorprende che nella successiva Rebuild proprio il personaggio di Rei, dopo il primo capitolo che ricalca "quei primi sei episodi", sia stato quanto più rielaborato. Ma ancor prima di questo, ancor meno sorprende che, sempre nel remake chiamato Rebuild, il primo film sia a tutti gli effetti un pedissequo retelling di queli stessi primi sei episodi, che erano già quasi "un film che inizia e finisce". Certo riutilizzare persino tanti ekonte di una messa in scena televisiva per una messa in scena cinematografica si sarebbe forse dovuto, e potuto, evitare assolutamente: perché è ridicolo oltreché sciatto. Ma va bene. Con i luccichii dell'animazione di lusso tutto è perdonato. Andiamo in pace.

Quickening (...ma quando mai?)

Pensateci: a tutti gli effetti il terzo film potrebbe essere quello che succede un tot di anni dopo il celebre "che schifo". Tanto anche quello fu un Third Impact abortito, no? Una ricreazione del mondo ad opera del bambino in fase orale che è andata male, ovvero di nuovo il solito, onanistico coitus interruptus. Quindi? Quindi il terzo film della Rebuild è semplicemente il film che racconta di un Anno Hideaki che si sentiva ormai "ingabbiato" in Evangelion stesso, che non riesce più a vivere il suo mondo di pseudonarrazioni infantili con un minimo di serenità, e che si sente tutti contro. L'arca della moratoria che scricchiola, ovvero, di nuovo: Takaya Noriko? Ah, sì, era la stessa cosa. E del resto forse saprete, o potrete immaginare, che "maledizione degli Eva" e "maledizione di Eva" in giapponese si dicono proprio nello stessissimo modo: è quindi pressoché ovvio che "la maledizione degli Eva", che nei film non fa crescere i loro piloti (esattamente come Takaya Noriko nello spazio, appunto, e lei già piangeva di brutto dinanzi alla crescita in madre dell'amica un tempo coetanea), è "la maledizione di Eva" quale opera, che ha ulteriormente bloccato il regista nella non-vita della non-crescita. In un modo o nell'altro stiamo sempre parlando dell'effetto Urashima, no? E fu così che il terzo film della Rebuild fu un parto lungo, penoso e doloroso, e poi dopo il terzo film andò tutto ancora peggio. Perché come al solito, mettendo sulla pellicola tutti i suoi turbamenti in una sorta di tentativo autoterapico le cose vengono fuori, ancora e ancora, e balzano addosso all'autore prima ancora che al pubblico.

Nausicaä, Totoro, H. Noriko, T. Noriko e le gioie dell'otaku.

Saranno poi dolori, a dispetto degli omaggi, omaggi...!

E rieccoci: abbiamo detto che il punto di arrivo di Anno con il finale cinematografico originale della serie (sempre The End of Eva) era che Shinji non riusciva proprio a relazionarsi ad Asuka. Sappiamo che il famoso "che schifo" fu un'espressione della doppiatrice originale Miyamura Yuuko che Anno le estorse raccontandole una situazione con cui l'aveva messa dinanzi alla più patetica debolezza maschile. Sappiamo che Anno sentì molto su di sé quella battuta, che era un chiaro e categorico giudizio, senza appello. Del resto Asuka, che era stata introdotta nella serie come la "idol" della storia, era un personaggio così traumatizzato, complessato, in una parola così tanto ferito e malconcio che il regista aveva finito per essersene palesemente "innamorato". Perché se conoscete la lingua giapponese sapete che "poverina" (kawaisou)è più "carina" di "carina" (kawaii). Da cui il peso sempre più cruciale che Asuka assume nel procedere della serie originale, mentre Rei si eclissa sempre più nella sua originale figura materna, fino al finale al cinema, dove Shinji e Asuka sembrano una coppia che litiga dinanzi agli occhi e ai silenzi della mamma di lui, dalla quale lui dovrà poi congedarsi, che erano e sono tutte cose evidenti e palesi agli occhi dello spettatore. Del resto ad Anno, come a ogni otaku che sogna il grande amore da manga, piacevano le giovani protagoniste traumatizzate. Le ragazze belle, tristi e problematiche. Perché sono carine, poverine, fragili, eccetera, eccetera. Ma per quel tipo di ragazze ci vuole un compagno molto equilibrato, emotivamente solido, che possa curarla. Come Jean per Nadia, no? Però l'equivalente di Jean in Evangelion è Kensuke, non certo Shinji. Quindi Anno/Shinji non può curare la idol Asuka, semplicemente perché sono "rotti" tutti e due, e nessuno ha delle mele da offrire all'altro (e questa chi la coglierà? Ikuhara e i pinguini? Quale strategia di sopravvivenza comune, sulla ferrovia galattica?). In summa e in un certo senso, si potrebbe dire che tutto il lungo progetto della Rebuild, divenuto estenuante perché fatto a pezzi e sprazzi e riscritture, ha invero una sola cosa costante: "Asuka non era per me, era il mio sogno romantico ed erotico di bebè, ma non era per me, di speranza non ce n'è" (rima, rima, rima). Soltanto questo, declinato secondo i momenti e i dolori di questa sofferta presa di coscienza, da parte dell'autore. Una lenta e lamentosa crescita, quasi uno stillicidio.

Detto questo, parlando degli sparuti spezzoni di questo ultimo film remake che non sono riuscito ad evitare di vedere, ho trovato carino che Anno abbia pensato di contraccambiare gli omaggi che l'anziano Fukasaku Kinji gli fece con Battle Royale. Visto che in quel film il regista mise persino Miyamura Yuuko a recitare, forse Anno avrebbe dovuto far doppiare un personaggio di Thrice Upon a Time da Maeda Aki, per parallelo chiasmico, chissà. Non ci credete? In effetti e in verità parlai proprio di persona col figlio dell'allora appena scomparso Fukasaku Kinji, l'allora giovane Fukasaku Kenta, e mi sentivo un po' scemo a dirgli che tante cose nel film del padre mi facevano pensare a Eva. Gliene feci una lista, e gli dissi candidamente che dovevano di certo essere solo delle "visioni" tutte mie, perché suvvia, un uomo dell'età di Fukasaku Kinji ai tempi di Battle Royale si sarebbe mai messo a guardare cartoni animati? Lui (Fukasaku Kenta) fece un gran sorriso, e mi disse che anzi avevo perfettamente e puntualmente ragione, perché lui (Kenta) era un grande fan di Eva e l'aveva fatto vedere tutto a suo padre (Kinji) proprio prima che girasse BR. Eravamo a Torino, per la presentazione festivaliera di BRII. Fukasaku Kinji era come dicevo da poco venuto a mancare. Non so perché, ma in quel periodo continuavo ad ascoltare Time is Running Out, ovviamente in relativo ritardo.

Certo una simile speculazione sull'autore potrebbe dirsi già un po' morbosetta, ma in effetti non lo è davvero, non questa, almeno non nelle sue intenzioni. C'è da sottolineare in primis che gli otaku come Anno spesso vivono nell'ambivalenza del bisogno di sentirsi capiti e la paura di essere scrutati. Sono in genere molto taciturni e scontrosi, da vecchi diventano anche spiccatamente burberi, sino a quando però non aprono le bisacce dell'animo e ne viene fuori un fiume in piena. Tutto molto tipico. Ma il risultato è che, come già attestato più in alto, Anno Hideaki ha continuamente quanto deliberatamente raccontato sé stesso metaforizzandosi nella sua narrativa animata, che risulta infatti parecchio morbosa di per sé. Era quindi forse inevitabile che un'opera fatta con quel genere di intento creativo (sempre autoanltico e autoterapico) e quel genere di contenuto narrativoe scenico facesse da magnete per un pubblico segnato da affini disturbi. Una sorta di regola di attrazione per affinità elettive, per usare la traduzione (a mio dire errarta) delle parole di Göthe. Tuttavia, arrivando ora al nostro piccolo ambuito locale e localizzato, senza parlare di deragliamentu realmente grotteschi e patetici come "si chiamano Angeli1111!" e i vari imprinting sortiti sul pubblico nostrano da un'edizione tradotta, credo sia piuttosto interessante denotare non solo come talune persone si siano assai visceralmente attaccate all'opera in questione, quanto piuttosto come molti "appassionati" di Eva sembrino avere attuato verso l'opera e i suoi personaggi una sorta di identificazione proiettiva di tipo riparatorio e/o sublimativo delle proprie latenze e personali conflitti irrisolti. Pertanto ho qui voluto usare un lemmario freudiano classico in ossequio alla materia di cui si dice (Eva), e potrei ora dire degli inneschi di formazioni reattive e fattori di conversione che ne determinano in taluni soggetti sino ai più deteriori, nevrotici eccessi, ma essenzialmente la dinamica è quella che qui si è sottolineata. Il risultato è che questo tipo di persone, invece di pensare a "Eva" come all'opera del suo e dei suoi autori, parlando più o meno surretiziamente di "Eva" come "il mio Eva". Il che è un fanatismo certamente deragliato verso la piscosi e sembra mostrare una già patologica forma di escapismo nella metarealtà di una finzione narrativa. Questo è sempre molto preoccupante. Seriamente.

Con questo mi avvio a concludere la mia speculazione. Tuttavia, qui non avete letto l'ennesimo articolo speculativo su Evangelion.

Avete letto dell'altro, anzi tutt'altro, una cosa tutta diversa. Giunti infine qui al fondo del pozzo di parole, occorre purtroppo (purtroppo) chiosare con una spiacevole, sgradevole quanto schiettamente onesta e tristmente necessaria glossa. Torno dunque a rivolgermi direttamente ai miei due lettori, e nel farlo sarò crudamente esplicito: chi ha scritto questo articolino non è un "semplice appassionato" di Evangelion, di animazione giapponese, o un normale "grande fan", sedicente "massimo esperto", auto-dichiarato divulgatore di "cultura pop-nerd", o quel che dir si voglia, ma un operatore professionale di questi stessi ambti con più di venticinque anni di esperienza alle spalle. Mi rendo conto che rimarcarlo potrebbe sembrare persino buffo, oltreché stucchevole e sinanco vanitoso (ma solo nell'attuale mondo alla rovescia), tuttavia sottolinearlo si rende necessario poiché la sovracomunicazione digitale ha confuso molto le acque: esiste una differenza fattuale tra chi con certe cose ha lavorato dall'interno per anni e anni e il pur rispettabilissimo entusiasta che, dal lato del pubblico, se ne è interessato per suo anche proficuo diletto. Questa differenza è per l'appunto fattuale, statuita da elementi obiettivi e oggettivi come curricula e dati bruti, ovvero non si tratta di un'opinione o d'una distinzione di soggettiva preferenza. Comprendo altrettanto che, poiché la mia "estrazione di provenienza" è stata quella di un entusiasta hobbysta fattosi da solo e resosi professionista da appassionato che era, il tutto possa apparire ancor più sfumato, e del resto la mia stessa posizione può dirsi davvero cambiata solo in relazione a quelle opere a cui mi sono dedicato professionalmente in prima persona, eppure la differenza esiste ed è netta. E tutto questo che cosa significa, quindi, nello specifico di questo articolino?

Obiettivamente, il fatto è che di fatto non penso possa esserci nessuno, quanto

meno in Italia, a potersi pensare al mio stesso livello di conoscenza e

comprensione dell'opera chiamata Shinseiki Evangelion. Questo perché ciò che la presumibile quasi totalità dei fan italiani possono conoscere intorno a questa serie sono perlopiù le striminzite informazioni raccattate in giro per la rete occidentale, tipicamente

angloamericana, ovvero quasi nulla, e poi tanto gossip, ovvero nulla di

nulla, e poi ancora quello che io stesso misi nei dialoghi italiani al tempo dei

miei inesperti ma energici vent'anni – che non è proprio nulla, ma francamente è ancora molto poco.

Immagino (auspico) che qualche virtuosissima eccezione possa pur esserci, ma in generale davvero qualcuno potrebbe credere che avendo letto quattro cosette tradotte dall'inglese, selezionate in modo più o meno casuale, e poi avendo sentito ancora saputelli vari in giro per la rete, si potrebbe avere una visione dell'opera paragonabile alla mia, che ne ho parlato di queste stesse cose con gli autori originali, e più volte, e soprattutto che ho visitato il testo dall'interno, e più volte, e che ho avuto accesso (nel corso di un quarto di secolo!) a tante fonti originali? Per fare uno tra i più semplici esempi, quando nel 2019 andammo a ritradurre ancor più puntualmente tutti i cartelli presenti nell'episodio 16, nel 20 e nel 22 soprattutto, abbiamo lavorato (anche) con i testi freudiani giapponesi: questo perché in Eva, per ammissione dell'autore, c'è tanto Freud e molta Klein (vedasi la scissione del seno, chi volesse lo leggerà nel booklet dei BD, perché lì c'è una raccolta dei testi dapprima stampati sulle custodie dei LD originali, a me noti a partire dal 1997). E così, sempre per esempio, tutti (o quasi) i termini psicanalitici che ho voluto usare poco sopra li ho intenzionalmente presi di peso da quei cartelli inseriti dall'autore nella sua opera. Era in effetti una mirata quanto significativa selezione, operata da chi può parlare di Evangelion con le parole di Evangelion. Quindi lo ribadisco in modo ancor più brutale: questo stesso articolino, che se state leggendo qui avete probabilmente letto per intero, rappresenta un ambito che è molto diverso da ogni altro apparentemente simile luogo che abbiate sinora potuto visitare e visionare sul medesimo argomento – se tutti spendono e spandono le loro analisi e le proprie verità su Eva, io non ho mai sovrastrutturato Evangelion. Al contrario: io mi attengo alle fonti e al testo, che ho conosciuto e indagato assai più di chiunque altro abbia sinora scritto intere pagine su questa stessa opera in lingua italiana, se non occidentale tout-court.

Intervista ad Anno Hideaki. Anno 1998. Articolo redatto DA ME.

Certi miei "criticoni" dovevano ancora NASCERE.

Altri futuri saccentoni erano sui banchi DI SCUOLA,

e guardavano tardivi Eva su MTV, adattato DA ME.

Forse sarebbe proprio il caso di tacere. PER LORO.

In conclusione, tracciata questa linea di demarcazione della realtà dei fatti, vorrei invitare tutti a rileggere l'articolo daccapo – proprio come Schopenhauer invitava a fare nell'introduzione della seconda edizione della sua opera più celebre. Non so davvero quanto e quanti tra i pochi lettori che passeranno da qui saranno davvero riusciti a seguire il filo che unisce i puntini del discorso che ho cercato di esporre, ma sottolineo che potrete rileggere questo articolo quando e quanto vorrete. E poi qui lo ribadisco: questo è un articolo scritto da una persona che il famoso "ultimo film" del ciclo Rebuild non l'ha visto neppure, anzi non ha visto nessuno dei quattro film della cosiddetta Rebuild. A voi sparuti ed arditi lettori decidere chi vi abbia fornito più spunti di riflessione e interpretazione tra l'autore di questo scritto e chiunque altro abbiate sentito parlarne nella vostra lingua (another paradox!).

Esposizione Universale. Anno: 1970. Luogo: Osaka.

Tema: Progresso e armonia per l'umanità. Come no.

Come omake, lasciate che vi lasci solo con un altro elemento di realtà: che la canzone la canti Matsutoya Yumi o la ricanti Hayashibara Megumi, state sempre e comunque contemplando le onanistiche proiezioni di libido del bambino che era stato a vedere le rocce lunari nel padiglione statunitense all'EXPO OSAKA '70. La Torre del Sole, dell'artista Okamoto Tarou, è ancora il primissimo Apostolo apparso in Giappone. Se l'avete visto di persona come me, in quel lascito di parco espositivo, potreste capire questa sensazione di un'infanzia di ottimismo negato, tradito, frustrato... e poi così tanto rimpianto, troppo a lungo rincorso. In monorotaia o funicolare, ecco a voi svelato il segreto di Pulcinella (questa la capiranno davvero solo in due, o tre, di numero): tutto Evangelion, vecchio e nuovo che sia, non è che l'incattivirsi e l'imbruttirsi della frustrazione del principio di piacere di un quattordicenne in tardiva fase orale, che vorrebbe "distruggere e riorganizzare" il mondo a suo piacimento. Nel 1995, in quello stesso anno, quelli della setta Aum Shinrikyou ci provarono davvero, per quanto pateticamente: i nefasti esiti del principio di piacere svincolato dal principio di realtà, forme di vittimistico narcisismo da me anche denominate come "sindrome della mela marcia". Ma i tempi erano quelli, ed erano ormai già maturi: il disagio si diffondeva, tant'è che dopo Evangelion di storie simili ne abbiamo viste a bizzeffe, se n'è fatto persino un manieristico cliché: "adolescente diventa una divinità che distrugge, ricrea e riorganizza il mondo". Non sto neppure a farvi i titoli, basta aggiungere che in genere se l'adolescente del caso è femmina si sacrificherà nell'atto finale (e sarà santificata), se è maschio invece no, ma in genere resterà tutto solo. Tutto regolare. Ma lasciate perdere le teorie dei loop e altre sciocchezze, sono tutte compiacenti scemenze buone per quei bambini che vogliono ancora restare a giocare nel campetto anche quando il sole è ormai tramontato da un pezzo (cit.). Piuttosto mi autocito e lo ripeto: l'animazione è il sogno escapistico dell'eterna estate, per il suo pubblico (quasi sempre), e per i suoi suoi autori (molto spesso). Le sentite le cicale che friniscono, moleste e assillanti? Ecco, non è mai troppo tardi per chiudere la dilettuosa e delittuosa porta per l'estate. Pensatici. Dove finisce il sogno, là comincia la realtà (cit.).

...next (back) to come: TWILIGHT (I only meant to say a while!)

Che si può fare, se non applaudire? Complimenti da Torino, dove c'è la monorotaia di Italia '61, e la voglia di giocare con la Yamato (era ovviamente "Argo") disegnata e ritagliata a otto anni è ancora lì sotto, carsica, da rintuzzare col martello del mogura taiji quando mostra di nuovo la testa.

RispondiEliminaDove posso trovare l'intervista completa ad Anno?

RispondiEliminaScrivimi via mail che te la giro. Ciao.

EliminaNon è che la gireresti anche a me l'intervista, in caso tu l'abbia ancora...? In caso grazie mille

EliminaDevi darmi un indirizzo email o scrivermi tu a kingcrimson90@gmail.com. Ciao

EliminaTi ho scritto ieri sera, buona giornata

EliminaLetto solo ora questo articolo e sono rimasto felicemente stupito dalla capacità dell'autore di analizzare l'opera in modo così tecnico e al tempo stesso profondo. È raro trovare nell'internet, meno in questo blog, analisi di opere animate che esulino dalla recensione e dal giudizio personale senza un'analisi più tecnica e profonda.

RispondiEliminaVolevo però porre una domanda all'autore che mi è venuta leggendo questo articolo, come cambia la percezione di un'opera una volta che si è fatto il passaggio da appassionato a esperto, nel senso appunto di persona che si occupa professionalmente di tradurre, adattare e visionare l'opera. Dal punto di vista emotivo Evangelion le suscita le stesse emozioni che le suscitava nel 97, o il trasporto emotivo, da fan appunto, è totalmente scomparso e ora per lei Evangelion è solamente un cartone in cui è particolarmente esperto?

Per qualche ragione, commentare da loggato mi risulta impossibile con ogni browser. Oh beh.

RispondiEliminaDunque, un commento dopo due anni, e per puro caso io riprendo questo articolo due giorni dopo quel commento. ma non lo vedo lo stesso, quindi ringraziamenti al padrone di casa per avermi avvisato.

A Nausi (sempre un bel nickname!), in primis: grazie dell'attezione, grazie della lettura, grazie del commento.

Grazie delle domande.

La risposta è semplice: il mio tipo di interesse verso ciò che mi interessa non è affatto cambiato dallo stadio di "appassionato" a quello di "professionista": il mio interesse è sempre e solo quello di capire la realtà, la verità dei contenuti delle opere quanto più profondamente e genuinamente possibile. E questo è anche il mondo in cui io lavoro: capire il più possibile e fare in modo che anche i miei connazionali possano capire il più possibile delle opere su cui lavoro. Tutto qui. Per me ogni traduzione, adattamento, doppiaggio non è che un falso di servizio. Il servizio è, secondo me, l'unico tipo di divulgazione vera e buona: quella della fedeltà dei contenuti e delle forme dell'originale. Davvero tutto qui.

Quanto alla tua seconda domanda, ovvero sull'aspetto del coinvolgimento emotivo nei confronti delle opere, credo francamente che tutto cambi semplicemente con l'età, ovvero con l'esperienza di vita di ciascuno. Maturando la propria comprensione emotiva delle cose, che nasce dall'empatia, dovrebbe forse aumentare. A me è capitato e capita ancora così. Come se il livello delle cose che si notano, si colgono, si apprezzano e persino si amano nelle opere d'arte, così pure come in quelle della natura e nelle persone, cambiassero insieme al nostro invecchiare. infatti la osa che più mi agghiaccia non è certo vedere una persona della mia età trovare ancora interessanti certi anime, quanto piuttosto porsi dinanzi ad essi ancora con la mentalità dei quindici anni. Ecco, questo mi pare davvero spaventoso.